胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)は苦しい?

胃カメラでは、食道、胃、十二指腸の粘膜を確認し、炎症や潰瘍、ポリープ、がんなどの病変を詳細に調べることができます。

胃カメラでは、食道、胃、十二指腸の粘膜を確認し、炎症や潰瘍、ポリープ、がんなどの病変を詳細に調べることができます。

当院では、経鼻式と経口式の胃カメラの両方を準備しており、患者さまのご希望に応じて選択できるようにしています。また希望される方には鎮静剤を用いることで、リラックスして眠っているような感覚の中で検査を受けられる環境を整えています。ただし、ご高齢の方や既往症によっては、鎮静剤投与が身体へ危険を及ぼす可能があるため使用できないこともあります。その場合は、鼻や喉に十分な麻酔を行ったうえで、細い径のスコープを使用して検査をさせていただきますのでご安心ください。

胃カメラを

お勧めする方

- 胸焼けがある方

- 胃に不快感がある方

- みぞおち付近に違和感のある方

- 喉、胸に何かがつかえているような感じがする方

- 吐き気がある方

- 嘔吐をしている方

- 胃潰瘍、十二指腸潰瘍が度々起こる方

- 近親者に食道がん、胃がんの罹患歴がある方がいる方

- 胃の検診で異常が見つかった方

など

胃カメラ検査で

わかる病気

胃カメラと

バリウム検査は

どっちが良いの?

バリウム検査は、検査の際に「バリウム」と呼ばれる造影剤を服用し、胃を膨らませて行う検査方法です。バリウムを胃の表面全体に広げるため、検査台の上で体をさまざまな方向に動かしながら、バリウムの流れを確認しつつ、胃や食道に見られる形状の異常を調べます。この検査にはレントゲンが使用されるため、ごくわずかですが、放射線を浴びる可能性があります。もし異常が確認された場合は、より詳細な検査として胃カメラを行います。

一方、胃カメラは内視鏡を用いて胃や食道を直接観察する検査です。小さな病変でも見逃さずに発見できるだけでなく、必要に応じて組織を採取(生検)し、病理検査による診断が可能です。病気の早期発見・治療を目指すには胃カメラを定期的に受けることが推奨されます。

胃カメラの

検査時間は

どのくらいかかる?

検査そのものにかかる時間はおよそ10~15分程度です。ただし、問診や検査、結果説明などを含めると、1~1.5時間ほどお時間をいただく場合があります。また、医師が必要と判断した場合には生検(組織検査)を行うことがあります。また、鎮静剤を使用した際には、検査後に別室で30分から1時間ほど休憩していただいた後にご帰宅となります。

当院の

胃カメラの特徴

鎮静剤を使用することで、リラックスした状態での検査が可能

当院では、胃カメラの際に、患者様のご希望に応じて鎮静剤を使用することが可能です。鎮静剤を用いることで、検査時の不快感が軽減され、リラックスした状態でスムーズに検査を受けることができます。また、検査に要する時間を短縮することもできます。さらに、使用する内視鏡スコープは細径のものを採用しているため、体への負担を最小限に抑えることができます。

当院では、胃カメラの際に、患者様のご希望に応じて鎮静剤を使用することが可能です。鎮静剤を用いることで、検査時の不快感が軽減され、リラックスした状態でスムーズに検査を受けることができます。また、検査に要する時間を短縮することもできます。さらに、使用する内視鏡スコープは細径のものを採用しているため、体への負担を最小限に抑えることができます。

経口内視鏡検査と経鼻内視鏡検査はどちらでも選択可能

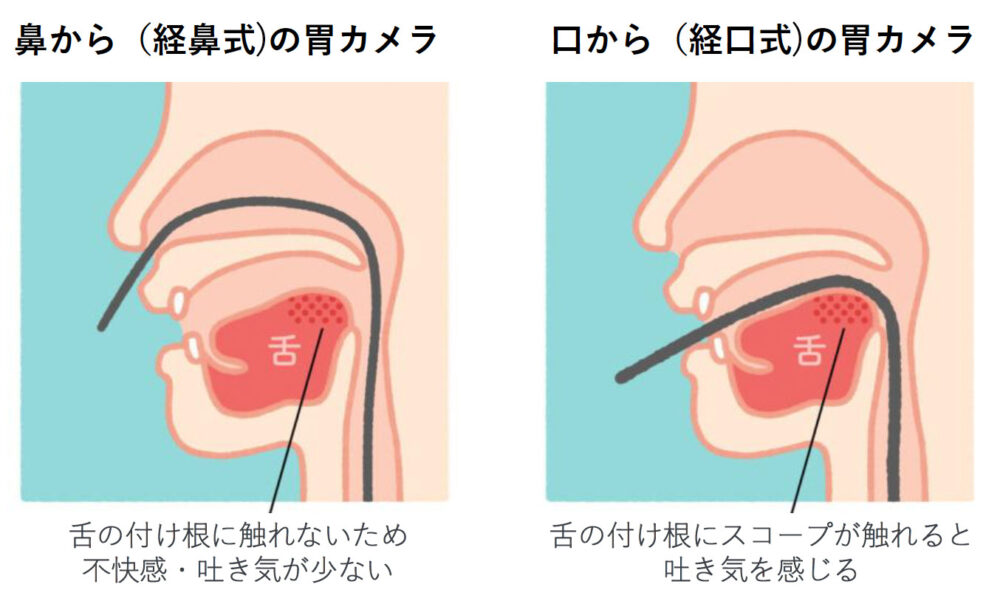

当院では、胃カメラの際に、経鼻式か経口式のいずれかをお選びいただけます。胃カメラは舌の付け根にスコープが触れると嘔吐反射がおきるために苦痛が出現することがあります。経鼻内視鏡検査ではスコープが舌の付け根(舌根)に触れないため、不快感が少なく、リラックスした状態で検査を受けられます。また、口が塞がらないため、検査中でも医師と会話が可能です。一方、当院の経口内視鏡検査は解像度が高く、画像拡大・強調機能とAIシステムを搭載したスコープを使用しているため、より病変の発見や診断がしやすくなります。このように経鼻式、経口式のそれぞれにメリットがあります。それぞれの抗凝固剤や抗血小板剤(いわゆる血液をサラサラにする薬)を服用されている場合は、経鼻式の胃カメラでは鼻出血のリスクがあるため、経口式での胃カメラをお勧めしています。また、鼻の中が狭く経鼻式のスコープが通らない場合もありますので、その際は経鼻式のスコープを直接口から挿入し検査を行う場合もあります。患者さまのご要望を最優先し、検査当日の状況に応じて最終的に使用するスコープや挿入経路を選択します。

最新型の機器による

胃カメラ

当院では、富士フィルム社の最新型内視鏡を導入しており、AI画像診断支援システム「CAD EYE」を搭載した内視鏡を使用しています。このシステムにより、医師の技術や知識とともに、より高精度で病変の検出や鑑別を行うことができます。

当院では、富士フィルム社の最新型内視鏡を導入しており、AI画像診断支援システム「CAD EYE」を搭載した内視鏡を使用しています。このシステムにより、医師の技術や知識とともに、より高精度で病変の検出や鑑別を行うことができます。

最新の

次世代内視鏡システムを導入

当院では、早期発見に優れた効果を発揮する最新の内視鏡システム「ELUXEO 7000」を導入しています。このシステムは、4つのLED光源、高度なレーザー技術・画像処理・解析を駆使することで、さまざまな観察モードを使い分けることができます。その結果、微細な病変や通常の光では発見が難しい早期がんも早い段階で見つけることが可能です。

当院では、早期発見に優れた効果を発揮する最新の内視鏡システム「ELUXEO 7000」を導入しています。このシステムは、4つのLED光源、高度なレーザー技術・画像処理・解析を駆使することで、さまざまな観察モードを使い分けることができます。その結果、微細な病変や通常の光では発見が難しい早期がんも早い段階で見つけることが可能です。

BLI(BlueLASERImaging)

特殊な光を使うことで、粘膜の表面にある毛細血管の状態や分布、粘膜の構造をよりはっきりと見えるようにします。がん細胞は増殖するために周りに血管を集める特徴があります。そのため、粘膜の毛細血管の分布を調べることで、通常の光では見逃しがちな微細な早期がんを発見しやすくなります。

LCI(LinkedColorImaging)

赤い部分のわずかな違いを強調する画像処理を行うことで、炎症や早期がんを短時間で正確に評価することができます。

土曜・日曜の検査に対応

平日がお忙しい方のために、当院では土曜日・日曜日にも胃カメラ検査を実施しています。大腸がんの早期発見を目指し、より多くの方に検査を受けていただきたいと考えています。気になる方はぜひご相談ください。

平日がお忙しい方のために、当院では土曜日・日曜日にも胃カメラ検査を実施しています。大腸がんの早期発見を目指し、より多くの方に検査を受けていただきたいと考えています。気になる方はぜひご相談ください。

胃・大腸カメラは同日に検査可能(下記条件はあります)

当院では、胃や大腸に関する問題があり、経過観察を希望される方(例:逆流性食道炎や大腸ポリープ切除後など)、または胃や大腸に不調がある方(例:胃部の不快感や便潜血陽性など)に対して、胃カメラと大腸カメラを同日に受けられる体制を整えています。ただし、胃や大腸に異常がない、または自覚症状がない方については、人間ドック(自費)の検査を受けていただく形となります。

両方の検査を同日に実施するかどうかは医師が判断しますが、この方法では来院回数を減らせるため(前日の食事制限も1回で済む)、多忙な方や検査の負担を軽減したい方に特におすすめです。詳細については、お気軽にご相談ください。

胃カメラの流れ

胃カメラをご希望の方は、WEB予約または診療時にご予約をお願いいたします。ただし、吐血や下血などの出血がある場合や、アニサキス症や異物誤飲の疑いがある場合など、緊急性が高いと判断される場合には、来院当日に検査を行うことがあります。ご不明点があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。※基本的には緊急を除き、予約制となっておりますので、ご了承ください。

検査予約・事前診察

胃カメラをご希望の方は、WEB予約またはご来院の上でご予約をお願いいたします。ご来院にてご予約いただく場合、問診や検査内容、事前準備、当日の服薬や休薬、その他の注意事項について説明させていただきます。WEB予約の場合は、注意事項をよくお読みいただき、手続きを進めてください。

胃カメラをご希望の方は、WEB予約またはご来院の上でご予約をお願いいたします。ご来院にてご予約いただく場合、問診や検査内容、事前準備、当日の服薬や休薬、その他の注意事項について説明させていただきます。WEB予約の場合は、注意事項をよくお読みいただき、手続きを進めてください。

※当日検査をご希望の場合、緊急対応が可能かどうかを事前にお電話でご確認いただくようお願いいたします。

検査前日

前日の夕食は、午後9時までに済ませていただき、飲酒は避けてください。その後は水やお茶などの水分であれば、摂取していただけます。

検査当日

検査前までは少量の水のみ摂取可能です。また、喫煙は胃液の分泌を増加させ、検査の精度に影響を与える恐れがありますので、控えてください。薬の種類によっては、検査当日の朝に服用を中止していただく場合がありますので、事前に医師とご相談ください。また、リラックスして検査を受けていただけるよう、ゆったりとした服装でお越しください。

検査前までは少量の水のみ摂取可能です。また、喫煙は胃液の分泌を増加させ、検査の精度に影響を与える恐れがありますので、控えてください。薬の種類によっては、検査当日の朝に服用を中止していただく場合がありますので、事前に医師とご相談ください。また、リラックスして検査を受けていただけるよう、ゆったりとした服装でお越しください。

検査

検査室では、胃をきれいにするための消泡剤を服用していただき、その後、鼻や喉の麻酔などの準備を行います。鎮静剤を使用する場合は、点滴によって投与いたします。食道、胃、十二指腸の観察は通常5~10分ほどで終了しますが、組織採取が必要な場合は少し時間が延びます。なお、検査中に鎮静剤の効果が薄れた場合は鎮静剤の追加投与を行うなど適宜調整をおこないます。

検査室では、胃をきれいにするための消泡剤を服用していただき、その後、鼻や喉の麻酔などの準備を行います。鎮静剤を使用する場合は、点滴によって投与いたします。食道、胃、十二指腸の観察は通常5~10分ほどで終了しますが、組織採取が必要な場合は少し時間が延びます。なお、検査中に鎮静剤の効果が薄れた場合は鎮静剤の追加投与を行うなど適宜調整をおこないます。

検査後

検査終了後は、鎮静剤の効果が切れるまでリカバリールームでリラックスしてお休みいただけます。目が覚めましたら、検査結果について説明いたします。検査終了から1時間後には飲食が可能となります。なお、病理検査を行った場合、結果が出るまでに約2週間かかりますので、その後に再度ご来院いただくようお願い申し上げます。

検査終了後は、鎮静剤の効果が切れるまでリカバリールームでリラックスしてお休みいただけます。目が覚めましたら、検査結果について説明いたします。検査終了から1時間後には飲食が可能となります。なお、病理検査を行った場合、結果が出るまでに約2週間かかりますので、その後に再度ご来院いただくようお願い申し上げます。

胃カメラの料金

(3割負担)

| 1割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|

| 胃カメラのみ | 約1,500~2,000円 | 約4,500~6,000円 |

| 胃カメラ+病理組織検査 | 約2,500~4,000円 | 約7,500~12,000円 |

内視鏡検査の

キャンセルについて

大切な検査の一枠を

できるだけ多くの患者さまに

受けていただくためのお願い

当院の内視鏡検査はご予約をいただいた時点で、患者様に安全にご受診いただけるようにご予約枠、医師、看護師スタッフ、検査薬剤等を確保しご準備致します。事前準備をしてお待ちしておりますので、当日キャンセルや無断キャンセルはどうかご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

予約後、やむを得ず変更・キャンセルをされる場合には検査予約日の7日前までに当院へのご連絡、または予約システムでの日時変更をお願いいたします。

諸事情や体調により、仕方なく急にキャンセルされる場合もあるかと思います。そのような場合はお電話いただければ、当日キャンセルおよび検査予定日の変更も承っておりますのでお気軽にご相談ください。なお、体調不良、諸事情でのキャンセルにおきましても以下に記載のキャンセル料が適応されますが、その際の日時変更の場合はキャンセル料はいただきません。

なお、検査まで7日をきった時点でご予約をされた患者様につきましては、日時変更またはキャンセル料のお支払いが必須となりますことをご了承ください。

大切な検査の一枠をできるだけ多くの患者様に受けて頂くため、どうかご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

キャンセル料※

※検査日時をご変更いただいた場合はキャンセル料はいただきません。

- 胃カメラ

予約日まで7日をきった時点のキャンセル:¥2,200(税込)

- 大腸カメラ

- 胃・大腸カメラ

- 検査説明・下剤のお渡し後~検査予約日の7日前までのキャンセル:¥3,300(税込)

- 検査予約日まで 7日をきった時点のキャンセル:¥5,500(税込)

お渡しした下剤等の返却は承っておりませんので、検査をお受けにならない場合はご自身で破棄をお願いいたします。

担当医師

消化器内科(内視鏡検査担当) 田島 知明Tashima Tomoaki M.D.,Ph.D.

経 歴

| 2000年 |

ラ・サール高校 卒業 |

|---|---|

| 2002年 |

久留米大学医学部 医学科 入学 |

| 2008年 |

久留米大学医学部 医学科 卒業 |

| 2008年 | 熊本大学医学部附属病院 初期臨床研修医 |

| 2010年 | 熊本大学医学部附属病院 消化器内科 後期臨床研修医 |

| 2011年 | 国立病院機構熊本医療センター 消化器内科 医員 |

| 2013年 | NTT東日本関東病院 消化器内科 医員 |

| 2017年 |

埼玉医科大学国際医療センター 消化器内科 助教 |

| 2020年 |

埼玉医科大学国際医療センター 消化器内科 講師 |

| 2023年 |

埼玉医科大学国際医療センター 消化器内科 准教授 |

| 2025年 |

埼玉医科大学国際医療センター 消化器内科 客員准教授 |

資格・

所属学会

- 医学博士

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医

- 日本消化器病学会専門医・指導医・関東支部評議員

- 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・学術評議員・関東支部評議員

- 日本消化管学会胃腸科専門医・指導医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- Fellow of JGES (FJGES)